Auf dieser Seite liste ich eine Auswahl von Büchern auf, die ich gelesen habe und die ich für lesenswert erachte. Die Auswahl ist absolut subjektiv und spiegelt eben meine eigenen Interessen wieder. Vielleicht ist dennoch etwas für Sie dabei!

Lea Ypi: Aufrecht Überleben im Zeitalter der Extreme

Lea Ypi: Aufrecht Überleben im Zeitalter der ExtremeDas Buch wurde in der Wochenendausgabe der taz besprochen. Als die Autorin ein Bild in die Finger bekam, welches ihre Großeltern 1941, mitten im 2. Weltkrieg, beim Après-Ski in den italienischen Alpen zeigt, fragte sie sich, was sie wirklich über das Leben ihrer Großeltern weiß. Lea Ypi rekonstruierte aus Archivfunden und Familienerinnerungen das Leben ihrer Großmutter – zwischen dem Osmanischen Reich und dem sozialistischen Albanien. Beim Lesen wurde mir klar, wie wenig ich über die Verwerfungen und Schicksalsschläge wusste, denen die Menschen im vergangenen Jahrhundert dort ausgesetzt waren.

Natscha Wodin: Nastjas Tränen

Natscha Wodin: Nastjas TränenAls Natascha Wodin nach Berlin kam, suchte sie eine Putzfrau. Wie das so ist, wenn sich Mehrere um die Stelle bewerben, irgendwann weiß man nicht mehr, wen man nehmen soll. So ging es auch Natascha Wodin und sie beschloss die Nächste zu nehmen, die sich meldet.

Gesagt getan. Die nächste, die sich meldete, war Nastja, eine Frau aus der Ukraine, dem Herkunftsland von Natascha Wodins Mutter. Dass die Frau mit einem Touristenvisum nach Deutschland gekommen war, wusste Frau Wodin nicht. Irgendwann war das Visum abgelaufen und Nastja berichtete in ihrer Not Natascha Wodin davon. — Wie es dann weitergeht, verrate ich hier nicht. Jedenfalls haben wir es hier mit einem einzigartigen Stück Literatur zu tun: Ein deutschsprachiges Buch, welches das Leben einer Ukrainerin in Deutschland schildert, gibt es sonst nicht.

Hanns-Josef Ortheil: Schwebebahnen

Hanns-Josef Ortheil: SchwebebahnenIn der ersten Klasse in der Grundschule in Köln war Josef überfordert. Nicht so sehr vom Lernstoff, Lesen und Schreiben kann er schon, das hat ihm der Vater beigebracht. Auch spielt er sehr gut Klavier. Er übt gerne — bis zu 4 Stunden täglich. Er war aber sehr unsicher im Kontakt mit seinen Klassenkameraden. Die spürten das und so war er dort der gehänselte Außenseiter.

Mit dem Umzug der Familie nach Wuppertal tat sich für ihn auf einmal eine neue Welt auf. Er begegnete dort Mücke, der Tochter des Gemüsehändlers von nebenan. Gemeinsam finden sie ihren Weg ins Leben in der Stadt der Schwebebahnen.

Theodora Kiraz: Der Mispelbaum Flucht Integration Aufstieg

Theodora Kiraz: Der Mispelbaum Flucht Integration AufstiegIch hatte das Privileg die Autorin während meines Medizinstudiums in Heidelberg kennenzulernen. Wir waren im selben Semester. Theodora hat mir damals ein differenziertes Bild der arabischen Bevölkerung in Palästina vermittelt. Bis dahin hatte ich eine, vorsichtig ausgedrückt, eher vorurteilsgeprägte Vorstellung von den Arabern in Palästina. Ich habe damals begriffen, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Araber dort von Herkunft, Religion und sozialer Prägung eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe waren und sind.

Dabei hat mich ihre Haltung beeindruckt. Obwohl es, so wie sie mir ihre Geschichte und die ihrer Familie schilderte, hinreichend Gründe gegeben hätte gegenüber den Juden Hass zu empfinden, urteilte sie differenziert und mit Empathie für die Anderen.

Ich kann das Buch nur empfehlen.

_schoen_war_die_Zeit.jpg) Walter Langohr: So schön, schön war die Zeit Als der Traktor noch ein Bulldog war

Walter Langohr: So schön, schön war die Zeit Als der Traktor noch ein Bulldog warDie 50er-Jahre-Version des Ford Taunus auf dem Cover des Buches hatte mein Interesse geweckt. In der Buchhandlung Volk in Buchen im Odenwald habe ich das Buch entdeckt. Walter Langohr dürfte ca. 15 Jahre älter sein als ich. Er schildert eine Kindheit und Jugend auf dem Land, so wie ich sie als Stadtkind nie erleben durfte. Es geht in dem Buch auch darum, wie die Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten in der Dorfgemeinschaft ihren Platz fanden. In meiner schwäbischen Heimat hieß es noch in den Siebziger-Jahren über manche Leute "Des isch a Flichtleng". Und es waren, so wie in dem Buch, oft die Kinder, die über Herkunftsgrenzen schneller zueinander fanden als die Erwachsenen.

Christian Berkel: Sputnik

Christian Berkel: SputnikNachdem Christian Berkel in dem Buch Der Apfelbaum die Geschichte seiner Eltern erzählt hat, geht es in diesem Roman um seine Kindheit und Jugend. Christian Berkel verlebte einen Teil seiner Jugend in Paris. Dank seiner französisch sprechenden Mutter sprach er die Sprache akzentfrei, was ihm in der Nachkriegszeit in Paris manches leichter machte. Allerdings war sein Weg in die Schauspielerei auch dort mit Hindernissen gepflastert.

Christoph Hein: Das Narrenschiff

Christoph Hein: Das NarrenschiffSchon wieder ein DDR-Buch: Christoph Heins Buch wird so beworben: »Eine epische Erzählung der DDR und ihrer Bürgerinnen und Bürger - von der Staatsgründung bis zum Mauerfall« Ich kann's nur empfehlen. Vieles, was in dem Buch erzählt wird, wusste ich noch nicht. Mich hat besonders beeindruckt, dass es eben nicht nur ein Geschichtsbuch ist, sondern ein Geschichtenbuch. In vielen Geschichten wird erzählt, was die Zeit mit den Menschen gemacht hat und wie sie (re-)agierten.

Titus Müller: Das zweite Geheimnis

Titus Müller: Das zweite GeheimnisDa habe ich also schon wieder ein Buch über die Zeit der deutschen Teilung in zwei deutsche Staaten gekauft. Das Thema lässt mich offenbar nicht los. In dem Buch kommt die Ost-West-Geschichte vor, wie sie während meiner Kindheit und Jugend stattfand: Angefangen von den Jugendfestspielen in Ostberlin über die Fluchtversuche aus der DDR (auch von Grenzsoldaten), von Alexander Schalck-Golodkowski bis hin zu Willy Brandt, seiner Frau Rut und der Guillaume-Affäre. Alles drin und spannend erzählt, so dass ich gar nicht bemerkt habe, dass es der zweite Band einer Trilogie ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt, nur weil ich die beiden anderen Bände noch nicht gelesen habe.

Stefan Hertmans: Der Himmel meines Großvaters

Stefan Hertmans: Der Himmel meines GroßvatersWieder einmal ein Buch, welches es nur noch als Ebook zu kaufen gibt.

„Man kann alles, wenn man will”, sagt der alte Mann zu seinem Enkel und schwingt sich in den Kopfstand. Die wahre Willenskraft seines Großvaters begreift Stefan Hertmans jedoch erst, als er dessen Notizbücher liest, und beschließt, den Roman dieses Lebens zu schreiben. Mit 13 beschließt der Großvater des Autors Künstler zu werden, wie sein Vater. Bevor er sich als ein solcher etablieren kann, kommt erst einmal der erste Weltkrieg dazwischen. Indem Stefan Hertmans Szenen aus dem Leben der beiden schildert, gelingt es dem Autor das ganze Jahrhundert samt den gesellschaftlichen Brüchen zu schildern. Das macht das Buch so interessant.

Bonnie Garmus: Eine Frage der Chemie

Bonnie Garmus: Eine Frage der ChemieEs ist das Erstlingswerk einer in Kalifornien geborenen Autorin, die heute in London lebt.

„Elizabeth Zott” das ist der Name der Romanheldin. Sie wurde allen Widerständen ihrer Zeit zum Trotz Chemikerin und möchte als Wissenschaftlerin arbeiten und anerkannt werden. Wie schwer das war, oder ist?, zeigt dieser Roman. Als Elisabeth Zott ihre Stelle im Labor verliert, baut sie zu Hause ihre Küche in ein Forschungslabor um. Da forscht sie weiter. Trotz der geschilderten krassen Widerstände findet die Romanheldin ihren Weg. Sie versucht auch ihrer Tochter mit Ratschlägen zu helfen, so dass dieser nicht dasselbe widerfahren würde. Das Buch bleibt trotz des schwierigen Themas bis zum Schluss spannend. Auf keinen Fall lesen!

Annett Gröscher: Schwebende Lasten

Annett Gröscher: Schwebende LastenDieses Buch habe ich von meiner Frau erhalten.

Es handelt von der 1913 geborenen Hanna Krause, einer Frau aus dem Arbeitermilieu. Hanna Krause lebte in Magdeburg und war zuerst Blumenbinderin und Blumenverkäuferín mit eigenem Blumenladen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sie zur Kranfahrerin umgeschult.

Das Buch hat seine Stärken dadurch, dass die Lebensbedingungen von ihrer Kindheit bis zu ihrem Lebensende aus ihrer Perspektive geschildert werden. So gibt das Buch beides wieder: Die Schrecken der Zeiten, wo wir wieder einmal erkennen können, wie gut es uns erging und noch ergeht. Und ... die Geschichte einer tapferen Frau, die es in ihrem Leben nicht einfach hatte und deren Lebensleistung Respekt abnötigt.

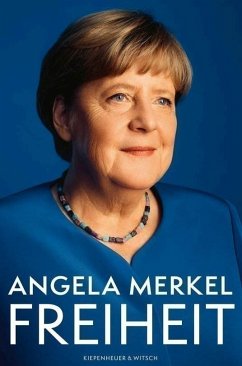

Angela Merkel: Freiheit

Angela Merkel: FreiheitWenn ich das Buch lese, egal an welcher Stelle, stellt sich das Gefühl ein »boah ohh! Ich hätte nie gedacht, dass Regieren sooo anstrengend sein kann!«

Wenn in Deutschland sich derzeit viele Mitbürger nicht richtig mit ihren Interessen vertreten fühlen, so sollten sie dieses Buch lesen, bevor sie sich beschwehren. Mir ist jedenfalls beim Lesen noch einmal klar geworden, wie schwer es ist, in einer multipolaren Welt verbindliche Regeln zu etablieren, die wirklich langfristig zielführend sind, sei es beim Thema Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Klimaschutz oder beim Kampf gegen Hunger und Ausbeutung.

Das Buch nötigt mir höchsten Respekt vor der Leistung Angela Merkels ab. Wenn das ihr Ziel mit dem Buch war, so ist ihr das gelungen!

Joana Osman: Wo die Geister tanzen

Joana Osman: Wo die Geister tanzenDie Autorin rekonstruierte anhand weniger Tagebücher die Geschichte ihrer Großeltern, die 1948 wie tausende andere arabische Familien aus dem britischen Mandatsgebiet (in dem Fall aus Jaffa) vertrieben worden waren. Die Flucht geht über den Libanon in die Türkei und wieder zurück in den Libanon. Das Buch ist eine Mischung von Fiktion und Autofiktion. Die Autorin lässt darin auf virtuose Weise die Geister der Vergangenheit tanzen.

Jenny Erpenbeck: Gehen, Ging, Gegangen

Jenny Erpenbeck: Gehen, Ging, GegangenIch zitiere aus der Besprechung des Buches auf www.buecher.de: »Richard, emeritierter Professor, kommt durch die zufällige Begegnung mit den Asylsuchenden auf dem Oranienplatz auf die Idee, die Antworten auf seine Fragen dort zu suchen, wo sonst niemand sie sucht: bei jenen jungen Flüchtlingen aus Afrika, die in Berlin gestrandet und seit Jahren zum Warten verurteilt sind.«.

Alina Bronsky: Pi mal Daumen

Alina Bronsky: Pi mal DaumenEine 53-jährige Lippenstift-affine Oma, immer bunt gekleidet und mit hohen Absätzen versorgt, beschließt, zusätzlich zu ihren drei Nebenjobs, etwas zu machen, was sie bisher in ihrem Leben unterlassen hat → Sie beschließt Mathemathik zu studieren.

Da sie hinsichtlich Alter, Geschlecht, Styling, innerer Haltung und bisheriger Lebensplanung unter den Studierenden eine Außenseiterin ist, bekommt sie erst einmal Kontakt zu einem weiteren Außenseiter unter den Studenten, dem 16-jährigen hochbegabten Oscar, dem Ich-Erzähler. Der Kennenlerndialog verläuft folgendermaßen (ich zitiere):

»Oscar« sagte ich, als sie die Nummer eingetippt hatte und mich fragend ansah.

»Und weiter ?«

»Oscar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorff.« Ich buchstabierte.

»Hilfe«, sagte Moni. »Ist es okay, wenn ich keinen Knicks mache?«

»Und weiter ?«

»Oscar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorff.« Ich buchstabierte.

»Hilfe«, sagte Moni. »Ist es okay, wenn ich keinen Knicks mache?«

In dem Stil geht es weiter. Ein wunderbares Buch, welches mit lakonischer Sprache, die Geschichte erzählt. — Ich werde es meiner Tochter schenken, welche gerade Psychologie studiert.

Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was die Hoffnung verspricht (Band 1)

Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was die Hoffnung verspricht (Band 1)Der Roman spielt im Jahr 1961. Er schildert das Schicksal einer jungen Grundschullehrerin aus Ost-Berlin, die vor dem Bau der Berliner Mauer zusammen mit Ehemann und Tochter in den Westen fliehen wollte. Die Flucht wird von der Stasi verhindert.

Der Ehemann kommt in der Haft um. Dank befreundeter Stasi-Mitarbeiter kann die junge Frau nach einiger Zeit in der Haft doch noch in den Westen übersiedeln. Die Tochter wird aus dem Kinderheim entlassen und kommt in die Obhut der bei der Stasi als zuverlässig geltenden Großeltern, die nahe der Grenze zu Hessen in der Rhön wohnen.

Sowohl im Osten als auch im Westen herrschte zu der Zeit Lehrermangel. Die junge Frau wird Lehrerin in der Dorfschule in dem Dorf in Hessen, welches wenige Kilometer westlich des Wohnortes der Eltern und der Tochter liegt. Sie hofft, ihre Tochter in den Westen holen zu können.

Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was das Schicksal will (Band 2)

Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was das Schicksal will (Band 2)Der zweite Teil spielt im Jahr 1964. Die Tochter und die Eltern der Lehrerin haben nach einer spektakulären Flucht den Westen erreicht. Damit ist das Hauptziel der Lehrerin erst einmal erreicht. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie geht das Leben weiter? Ihren Freund den Arzt des Dorfes kann sie nicht einfach heiraten, dann wäre ihre Stelle als Lehrerin futsch. So war die Zeit damals!

Der zweite Teil ist nicht weniger spannend als der Erste, denn jetzt zeigt sich, wie schwierig es ist, die eigenen Werte zu leben.

Tanja Kinkel: Reichenau - Insel der Geheimnisse

Tanja Kinkel: Reichenau - Insel der Geheimnisse2024 ist es 1300 Jahre her, dass der der Wandermönch und spätere Abt Pirmin das Kloster gegründet hatte. Acht Autorinnen historischer Romane haben sich zusammengefunden um zu den verschiedenen Zeitabschnitten von 724 bis 1541 jeweils eine historische Kurzgeschichte zu schreiben. Einerseits Fiktion, aber diese ist orientiert an den historischen Begebenheiten und vermittelt Wissenswertes über die Geschichte der Reichenau.

Jenny Erpenbeck: Kairos

Jenny Erpenbeck: KairosDie neunzehnjährige Katharina und Hans, ein verheirateter Narzist, Mitte fünfzig, begegnen sich Ende der achtziger Jahre in Ostberlin, zufällig, und verlieben sich in einander. Die „Liebesgeschichte” finde ich, positiv gesagt, unerheblich. Spannend finde ich das im Buch beschriebene gesellschaftliche Wertesystem und das Denken der Menschen in den letzten Jahren der DDR.

Klaus Kordon: Die Einbahnstraße ← Ich komme von Klaus Kordon nicht los. Nachdem ich Paule Glück Das Jahrhundert in Geschichten, Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich Kästner, 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder, Fünf Finger hat die Hand, Im Spinnennetz und Julians Bruder gelesen habe, fiel mir nun beim Besuch von Freunden dieses Jugendbuch in die Finger. Es ist ein wunderbares Buch, welches geeignet ist, Jugendliche über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären:

Klaus Kordon: Die Einbahnstraße ← Ich komme von Klaus Kordon nicht los. Nachdem ich Paule Glück Das Jahrhundert in Geschichten, Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich Kästner, 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder, Fünf Finger hat die Hand, Im Spinnennetz und Julians Bruder gelesen habe, fiel mir nun beim Besuch von Freunden dieses Jugendbuch in die Finger. Es ist ein wunderbares Buch, welches geeignet ist, Jugendliche über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären:Andy ist von Inga fasziniert. Auch als sich herausstellt, dass sie drogensüchtig ist, weicht er nicht von ihrer Seite. Er haut mit ihr ab, taucht in einer WG unter. Die Frage, die sich in dem Buch stellt ist: Gibt es einen Weg zurück aus dem Strudel der Abhängigkeit oder ist es eine Einbahnstraße?

← Buchtitelbild © booklooker

← Buchtitelbild © booklookerJ.L. Talmon: Die Ursprünge der totalitären Demokratie

Im Urlaub bin ich im Museumscafe der Insel Reichenau auf dieses Buch gestoßen. Das Café ist nicht nur ein Café — es ist eine Bücherstube, in der man Bücher entdecken und sogar ausleihen kann. Man darf auch Bücher mitbringen. Jedes Jahr entdecken wir in dem Café etwas Neues.

Das Buch kam mir vor, wie aus der Zeit gefallen. Erstmals publiziert auf Englisch im Jahr 1952, ist es in deutscher Übersetzung zum Beginn des Jahres 1961, also noch vor dem Bau der Berliner Mauer, erschienen. Der Autor, der in Polen als Sohn einer orthodoxen jüdischen Familie geborene Jacob Leib Talmon (* 14. 06. 1916 — † 16. 06. 1980) war zum Erscheinungszeitpunkt Professor für Moderne Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem.

Das Buch versucht zu zeigen, dass sich im achtzehnten Jahrhundert - gleichzeitig mit einem „liberalen Typ der Demokratie” und aus denselben Prämissen heraus - eine Tendenz in Richtung auf das anbahnte, was wir als „totalitären Typ der Demokratie” bezeichnen könnten. Beide Strömungen haben seit dieser Zeit ohne Unterbrechung nebeneinander bestanden. Die Spannung zwischen ihnen bildet ein wichtiges Kapitel in der neueren Geschichte. Denken wir an Ungarn oder auch an Polen, so ist die Frage nach der Qualität der Demokratie auch nach dem Untergang der DDR zu einer der entscheidenden Kernfragen unserer Zeit geworden. Natürlich beschäftigt sich das Buch auch mit Detailfragen, die wir heute als weniger relevant oder sogar belanglos einstufen. Von heute aus gesehen - erscheint in der Tat die Geschichte der letzten hundertfünfzig Jahre als ein Weg zwischen „liberaler Demokratie” einerseits und „totalitärer Demokratie” andererseits - eine der fortbestehenden Weltkrisen von heute.

↵ Der Klick auf den Hintergrund führt zur Website der Insel Reichenau, wo es um das Mvseumscafe geht.

Herbert Dutzler: Die Welt war eine Murmel

Herbert Dutzler: Die Welt war eine MurmelDie Geschichte spielt 1968 und wird aus der Perspektive des zehnjährigen Siegfried Niedermayr erzählt, der mit seiner Familie, das heißt mit der Mutter Edeltraud, dem Vater Adolf und jüngeren Schwester Uschi, mit dem Reisebus (ein Auto hat die Familie nicht) für eine Woche nach Italien ans Meer fährt.

Im Vorjahr war ein Klassenkamerad der Einzige in der Klasse, der damit angeben konnte, in den Ferien in Italien am Meer gewesen zu sein. Er wurde dafür von allen Anderen beneidet. Siegfried packte seine Winnetou-Bücher ein und freute sich schon darauf nach den Ferien auch zum erlesenen Kreis der beneideten Italienfahrer zu gehören.

Es sind die Details, die dafür sorgen, dass der Roman für mich, der in den Sechziger-Jahren Kind war, noch einmal der Blick in die alte Welt öffnet, in der es klar war, dass eine Mutter sich um den Haushalt und um die Kindererziehung zu kümmern hatte, der Mann das Geld nach Hause brachte und in der es nur einem privilegierten, kleinen Teil der Kinder, so wie Siegfried, vergönnt war nach den großen Ferien ins Gymnasium zu gehen, um später einmal „etwas Gescheites” zu werden. Seine Mutter Edeltraud wollte, dass er aufs Gymnasium geht, ... der Vater Adolf war eher dafür, dass er auf die Hauptschule geht und dann in der Lehre „etwas Gescheites” lernt.

Um das klarzustellen: Meine Eltern waren weit weniger „Sechziger” als die Eltern von Siegfried. Da bin ich ihnen heute noch dankbar dafür.

Stefanie Zweig: Das Haus in der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.1

Stefanie Zweig: Das Haus in der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.1Stefanie Zweig: Die Kinder der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.2

Stefanie Zweig: Heimkehr in die Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.3

Stefanie Zweig: Neubeginn in der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.4

Ich lese gerade den ersten Band, den ich mir aus der Stadtbücherei ausgeliehen habe. Zu kaufen gibt's das Buch nur noch als EBook.

Es beginnt zur Jahrhundertwende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert: Johann Isidor Sternberg, ein erfolgreicher jüdischer Tuchhändler, kaufte sich ein Mehrfamilienhaus in der Rothschildallee 9 in Frankfurt am Main. Als 14 Jahre später in Sarajewo der österreichische Trohnfolger Franz Ferdinand ermordet wurde, rief der deutsche Kaiser „alle deutschen Söhne” in den Krieg. Dem Juden Johann Isidor Sternberg standen die Tränen in den Augen. Endlich gehörten die Juden auch dazu und durften dem deutschen Vaterland im Kriege dienen! Als sein Erstgeborener Sohn mit 18 Jahren zum deutschen Heer einberufen wurde, war der Mann stolz. Und — dann gehört dieser Sohn zu den ersten Gefallenen des Jahres 1914.

Der Roman schildert das Leben dieser gutbürgerlichen Familie und die Tragik dieser Zeit.

Die Bände 2 bis 4 habe ich noch nicht gelesen. Die Bände 3 und 4 habe ich mir schon gebraucht besorgt. Fehlt nur noch der Band 2. Sobald ich den habe lese ich weiter.

Nora Bossong: Die Geschmeidigen Meine Generation und der neue Ernst des Lebens

Nora Bossong: Die Geschmeidigen Meine Generation und der neue Ernst des LebensEs geht um die Generation der zwischen 1975 und 1985 Geborenen, um die „Geschmeidigen”. Das Buch tat mir gut, weil Nora Bossongs Blick auf unsere aktuelle gesellschaftliche Situation erkennen lässt, dass hier eine Generation am Werke ist, die nicht so schnell aufgibt und sich den Herausforderungen der Zeit stellt.

Hanns-Josef Ortheil: Die Erfindung des Lebens

Hanns-Josef Ortheil: Die Erfindung des Lebens»Die Erfindung des Lebens« ist eine autobiographisch inspirierte Geschichte eines jungen Mannes von seinen Kinderjahren bis zu seinen ersten Erfolgen als Schriftsteller. Als einziges überlebendes Kind seiner Eltern, die im zweiten Weltkrieg und der Zeit danach vier Söhne verloren haben, wächst er in Köln auf. Der Kummer hat die Mutter verstummen lassen. Auch er, der letzte verbliebene Sohn, ist als Kind stumm und gewinnt erst mit zunehmender Ich-Stärke seine Sprache wieder. Er schafft den Absprung nach Rom, wo er eine Karriere als Pianist beginnt und nach deren Scheitern mit dem Schreiben sein Glück zu machen versucht.

Der Roman hat mich dadurch fasziniert, dass er aufziegt, wie es Menschen gelingen kann aus völliger Beziehungslosigkeit wieder mit mit Anderen in Kontakt zu kommen.

Wolfgang Kessler: Das Ende des billigen Wohlstands Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört

Wolfgang Kessler: Das Ende des billigen Wohlstands Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstörtDer Traum von einer Wirtschaft, die ohne Zerstörung auskommt — Wolfgang Kessler zeigt in dem Buch auf, dass es durchaus Bereiche gibt, wo diese Vision bereits verwirklicht wurde. Und er beschreibt, was sich noch ändern müsste und, wie teuer es wird, damit »die Wirtschaft, die nicht zerstört« keine Utopie bleibt.

Leeroy Matata: Zuhören ist die beste Antwort Was ich aus meinen Begegnungen gelernt habe

Leeroy Matata: Zuhören ist die beste Antwort Was ich aus meinen Begegnungen gelernt habe»Das Leben ist kein Hollywoodfilm mit märchenhafter Wendung in den Schlussminuten. Aber das sollte uns nicht daran hindern, über die kleinen Fortschritte zu reden, das Gute wahrzunehmen, das passiert ist — ohne das Schlechte zu verschweigen. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass dabei eine unglaubliche Energie bei demjenigen entsteht, der spricht.«

Diese positive Grundhaltung durchzieht das ganze Buch, in dem er seine Erlebnisse aus vielen Gesprächen mit ca. 250 Menschen beschreibt, von denen er auf seinem inzwischen beendeten YouTube-Kanal Videos veröffentlicht hat.

Dabei hätte er selbst durchaus Grund zur Klage: Im Alter von 4 Jahren wird bei ihm eine seltene Erkrankung der Knochen (so dass diese brüchig werden) diagnostiziert. Nicht zuletzt deshalb ist er auf den Rollstuhl angewiesen.

Katharina Höftmann Ciobotaru:Alef

Katharina Höftmann Ciobotaru:AlefIn der Zusammenfassung es Inhaltes des Buches auf buecher.de ist zu lesen: »Alef ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Er steht für Anfang und Ende. Er steht sinnbildlich für die Beziehung zwischen Maja und Eitan. Sie wurde in der DDR geboren und ist im Rostock der 90er-Jahre aufgewachsen - er ist Jude und lebt in Israel. Zwei Welten prallen aufeinander...«

Nach meinem Dafürhalten ist es aber nicht das „Aufeinanderprallen der Welten”, sondern die Verschiedenartigkeit der Menschen die aufeinandertreffen, die das Buch so interessant beschreibt.

Die meisten Menschen können eine Idee formulieren, was aus ihrer Sicht „gut und richtig” ist. Oft machen wir uns nicht klar, dass wir darunter noch die in den meisten Fällen unbewusste Idee davon haben, was gut und richtig ist. Das Buch beschreibt wunderbar, wie diese beiden Ebenen einander in die Quere kommen können. Zum Glück klappt's in dem Buch ganz am Schluss doch, dass die beiden einander (er-)finden.

Florian Wacker: Zebras im Schnee

Florian Wacker: Zebras im SchneeDieses Buch ist gerade in Frankfurt total angesagt. Im Augenblick beginnt man sich dort mit der Geschichte der 20er- und frühen 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu beschäftigen. Das war in Frankfurt eine interessante Zeit — Die Stadt wurde gemäß den Bedürfnissen der Zeit neu gestaltet: Es wurde eine Ringstraße um die Frankfurter City gebaut. Eine Straße, die ich immer bewundert habe. Wo man 2-spurig in jeder Richtung rund ums Zentrum fahren kann und wo zwischen den Fahrspuren ein noch breiterer Grüngürtel mit einem oder mehreren Spazierwegen liegt, mit heute wunderbaren, teilweise 100 Jahre alten Bäumen. In dieser Zeit wurden für die Arbeiterschaft viele soziale Wohnbauten errichtet, in denen heute meist die wohlhabenden Frankfurter wohnen1. Es war eine Zeit des Aufbruchs, die anhand einer fiktiven Geschichte in diesem Buch beschrieben wird.

1 Dennoch scheint mir die soziale Durchmischung in Frankfurt am Main besser zu sein als in vielen anderen deutschen Großstädten.

Bettina Stangneth: Überforderung Putin und die Deutschen

Bettina Stangneth: Überforderung Putin und die DeutschenDas Buch reflektiert die „Überforderung” der Deutschen nach dem Angriff Putins auf die Ukraine. Die verbale Reaktion aus Deutschland auf den Angriff Putins auf die Ukraine war ja schon eher eindeutig, aber als es um die Art und Weise ging, wie Deutschland reagieren sollte, ...

- Waffenlieferungen oder nicht?

- Wenn ja, welche Waffen ?

- Wann, wohin?

- Wer rechts eingestellt ist, verurteilt den Angriffskrieg Putins nicht. Indirekt entschuldigen diese Leute Angriffskriege generell und damit auch Hitlers Angriffskriege.

- Wer den Angriffskrieg verurteilt, muss sich umso mehr mit den moralischen Folgen des deutschen Überfalls auf Polen und später auf die Sowjetunion auseinandersetzen und akzeptiert so den Gedanken einer deutschen Kriegsschuld, was die verdrängte Frage wieder ins Bewusstsein rückt, wie wir Deutschen adäquat mit unserer Vergangenheit umgehen sollen. Die Konsequenzen sind dann „Überforderung” und „ängstliches Denken”.

Ulrike Schweikert: Tränenpalast Berlin Friedrichsstraße

Ulrike Schweikert: Tränenpalast Berlin FriedrichsstraßeFriedrichstraßensaga Bd.2

Ich bin versucht zu sagen „ein Frauenbuch”. Das stimmt und es stimmt auch nicht. In erster Linie ist der Roman die Fortsetzung eines früheren Buches von Ulrike Schweikert über vier Freunde, Robert, Johannes, Else und Ella, die in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen aufgewachsen sind. Der zweite Band beschreibt die Zeit vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zum Bau der Mauer um West-Berlin, bis zu dem Zeitpunkt, wo aus dem Bahnhof Friedrichstraße das Symbol der Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland geworden ist und zu dem Ort wurde, wo die Abschiedstränen flossen.

Nebenbei ist es die Geschichte eines lesbischen Liebespaares, etwas, was es zu dieser Zeit eigentlich nicht geben durfte.

Ich habe aus dem Buch viel erfahren über die Zeit, als meine Eltern noch Jugendliche und später junge Erwachsene waren.... Gut recherchiert und spannend geschrieben!

Klaus Kordon: Paule Glück Das Jahrhundert in Geschichten

Klaus Kordon: Paule Glück Das Jahrhundert in GeschichtenWenn es in meiner Kindheit so ein Buch gegeben hätte, dann hätte mich das Fach Geschichte sicher mehr interessiert und ich hätte einen besseren Zugang zu dem Fach gefunden.

In dreizehn Geschichten erzählt Klaus Kordon die Geschichte des 20. Jahrhunderts. So wird das Lebensgefühl dieser unterschiedlichen Zeiten anhand der Schicksale der in den Erzählungen vorkommenden Personen nachvollziehbar und nachfühlbar. Das Buch eignet sich auch um Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, die deutsche Geschichte nahezubringen. Ein wunderbares Buch!

Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt

Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und ZusammenhaltDie Frau nervt. Natürlich hat sie Recht, wenn sie sagt, dass heutzutage eine Partei, wie die SPD nicht mehr wirklich die Interessen der Arbeiter und der einfachen Angestellten vertritt. Natürlich hat sie Recht, mit der Aussage, dass Outsourcing in der Regel bedeutet, dass die Angestellten dann weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen. Natürlich hat sie Recht, wenn sie beschreibt, dass es einen Schwund an Industriearbeitsplätzen in der Produktion gibt und dafür mehr so genannte „bullshit-jobs”, wodurch die Angst vor dem sozialen Abstieg zur prägenden Erfahrung für viele Menschen wurde.

Verdammt nochmal — ist das meine Schuld? Muss ich mich jetzt auch noch darum kümmern?

Und hilft das Gewese, welches sie gerade veranstaltet mit ihrer Parteigründung, aus dieser Situation raus? — Nö! Wie auch?

Wer jetzt sich immer noch aufregen möchte, muss das Buch lesen.

Manfred Rommel: Trotz allem heiter Erinnerungen

Manfred Rommel: Trotz allem heiter ErinnerungenManfred Rommel kam wenige Monate vor meinem Vater zur Welt. Zu Glück sind die Erinnerungen meines Vaters, der in etwa gleich alt ist, wie Manfred Rommel, weniger traumatisch als die von Manfred Rommel: Als Fünfzehnjähriger musste er miterleben, wie sein Vater von Hitlers Todeskommando abgeholt und in den Selbstmord getrieben wurde.

In den Nachkriegsjahren war Manfred Rommel zunächst Finanzpolitiker in Baden-Württemberg und arbeitete zeitweise auch in Bonn. Später war er Stuttgarter Oberbürgermeister und als solcher im In- und Ausland hoch geschätzt.

In dem Buch werden viele Ereignisse berichtet, die ich als Kind am nur Rande mitbekam, wenn meine Eltern oder Großeltern über diese Ereignisse sprachen und diskutierten.

Christhard Läpple: So viel Anfang war nie Notizen aus der ostdeutschen Provinz

Christhard Läpple: So viel Anfang war nie Notizen aus der ostdeutschen ProvinzDen Autor kenne ich seit Kindertagen, da sein Vater ein Vetter meiner Mutter war. Was ich nicht wusste, dass er offenbar, so wie ich, später auch nach der Wende in den Osten Deutschlands gezogen war und dort Erfahrungen gemacht hat, die wohl in das Buch »So viel Anfang war nie« eingeflossen sind. jedenfalls handelt es sich hier um eine sehr plastische Wiedergabe dessen, was offenbar die Wende in den Menschen eines kleinen Dorfes ausgelöst hat.

In deutlich abgeschwächter Form ist es das, was auch viele mir heute so aus der Wendezeit berichtet haben. Insofern war das Buch für mich ein zusätzlicher Einblick in das Seelenleben der Ostdeutschen nach der Wende. Das hat zu meinem Verständnis für die Menschen beigetragen und ein wenig weitergeholfen.

Christhard Läpple: Verrat verjährt nicht Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land

Christhard Läpple: Verrat verjährt nicht Lebensgeschichten aus einem einst geteilten LandDieses Buch, in dem es offenbar um die Stasi geht, ist 10 Jahre vor dem anderen erschienen und liegt noch zum Lesen in meinem Bücherregal.

Christoph Hein: Unterm Staub der Zeit

Christoph Hein: Unterm Staub der ZeitWieder ein „Kalter Krieg-Bewältigungs-Titel” — Das ist nicht abschätzig gemeint. — Diesmal geht es um einen Pfarrerssohn, der in der DDR kein Abitur machen durfte. (Auf irgend eine Art und Weise taucht hier schon wieder Angela Merkel als Pfarrerstochter und Ausnahme auf: Sie durfte im Osten Abitur machen und studieren. War das die Frauenquote? Und was wäre passiert, wäre Angela ein Mann gewesen?)

Solange die Grenze noch offen war, konnten diese Kinder in den Westen, in ein Schülerheim ziehen, wo sie wohnten und von wo aus sie ins Gymnasium gingen. Typischerweise waren das kirchliche Einrichtungen für die Kinder der »armen Glaubensbrüder und -schwestern« im Osten.

Später konnten seine Eltern nach Ostberlin ziehen. Er wohnte ab da wieder bei ihnen und pendelte täglich in sein westberliner Gymnasium. — Bis quer durch Berlin eine Mauer gebaut wurde . . .

Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders

Uwe Timm: Am Beispiel meines BrudersUwe Timm: Die Entdeckung der Currywurst Novelle

Uwe Timm schreibt über seinen 1924 geborenen und 1943 in einem Lazarett in der Ukraine verstorbenen älteren Bruder. Er hatte sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Man könnte sagen — eine Geschichte, wie es sie in Deutschland häufig gab. Uwe Timm konnte die Geschichte erst nach dem Tod der Mutter und der älteren Schwester aufschreiben, als sie bei den Angehörigen nicht mehr neue Verletzungen, Wut oder Abwehr generieren konnte. Diese zeitliche Distanz kommt dem Buch zugute.

Das zweite Buch von Uwe Timm habe ich im Urlaub gelesen. Es geht im eine im Altersheim lebende über 80-jährige, die berichtet, wie sie kurz vor Kriegsende einen jungen desertierten Marinesoldaten in ihrer Hamburger Wohnung versteckt hat und ein Liebesverhältnis mit ihm angefangen hat. Um ihn nach Ende des Krieges nicht zu verlieren verschweigt sie ihm, dass die Wehrmacht in Hamburg längst kapituliert hat. Sie hält ihn in ihrer Wohnung fest, versorgt ihn mit Fake-News über die angeblich fortdauernden Kämpfe und mit Nahrung.

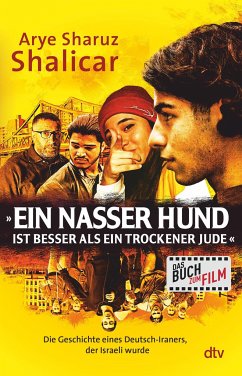

Arye Sharuz Shalicar1 (hebräisch: אריה שרוז שליקר) wuchs als Sohn von aus dem Iran stammenden Eltern jüdischen Glaubens

im Berlin der 80er und 90er-Jahre auf. 2001 wanderte er nach Israel aus.

Arye Sharuz Shalicar1 (hebräisch: אריה שרוז שליקר) wuchs als Sohn von aus dem Iran stammenden Eltern jüdischen Glaubens

im Berlin der 80er und 90er-Jahre auf. 2001 wanderte er nach Israel aus.

In seiner Autobiographie mit dem Titel Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde, berichtet er über

seine Erfahrungen, die er in seiner Jugend in Berlin machte.

Identifizierte man ihn als nicht 100%-Deutschstämmigen, erlebte er sich stets als nicht 100% dazugehörig, als fremd im eigenen Land.

Nur in seiner kriminellen Jugendgang im Wedding wurde er schließlich akzeptiert. Was dieses

Buch so besonders macht, ist das Verständnis des Autors sowohl für die Befindlichkeit der Muslime (egal ob sie aus dem arabischen Raum oder aus dem Iran

stammen), für die Befindlichkeit der Juden (in Deutschland und in Israel) und sein Wissen um die Denkweisen der Deutschen.

In seiner Autobiographie mit dem Titel Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde, berichtet er über

seine Erfahrungen, die er in seiner Jugend in Berlin machte.

Identifizierte man ihn als nicht 100%-Deutschstämmigen, erlebte er sich stets als nicht 100% dazugehörig, als fremd im eigenen Land.

Nur in seiner kriminellen Jugendgang im Wedding wurde er schließlich akzeptiert. Was dieses

Buch so besonders macht, ist das Verständnis des Autors sowohl für die Befindlichkeit der Muslime (egal ob sie aus dem arabischen Raum oder aus dem Iran

stammen), für die Befindlichkeit der Juden (in Deutschland und in Israel) und sein Wissen um die Denkweisen der Deutschen.Die Entscheidung darüber, was wir mit den aus dem Buch gewonnenen Erkenntnissen anfangen und ob wir zwischen den verschiedenen Gruppen im eigenen Land Brücken bauen wollen oder nicht, müssen wir, die Leser, aber selber treffen. Dass das nicht ohne Konflikte abgeht, haben wir ja in den vergangenen Tagen schon erlebt.

1 Von Oktober 2009 bis Anfang 2017 war Shalicar einer der vier offiziellen Sprecher der israelischen Armee. Seit 2017 arbeitet er in der israelischen Regierung. Er ist dort Abteilungsleiter des Bereichs internationale Beziehungen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, 2023, wurde er wieder als Sprecher der israelischen Streitkräfte reaktiviert.

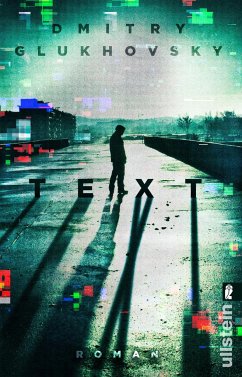

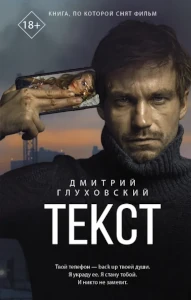

2021 war dieser Roman verfilmt worden.

Elke Heidenreich: Frau Dr. Moormann & ich

Elke Heidenreich: Frau Dr. Moormann & ichIn der Buchbesprechung auf buecher.de steht »Eine nachbarschaftliche Hassliebe voller Leidenschaft. Elke Heidenreich brilliert mit sprühendem Witz und klugen Beobachtungen.« — dem ist nichts hinzuzufügen.

Susanne Abel: Stay away from Gretchen Eine unmögliche Liebe

Susanne Abel: Stay away from Gretchen Eine unmögliche LiebeAls Denis Scheck das Buch in der ARD vorstellte, sagte er: »Dieser gut konstruierte Roman (...) erinnert daran, wie lang der Weg aus einem von Rassismus und Bigotterie geprägten Nachkriegsdeutschland war und welche Wegstrecke zu einer gerechteren Gesellschaft noch vor uns liegt.«. Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole. Es ist ein Segen, dass jetzt in der Literatur immer wieder die Nachkriegszeit in den Blick kommt und aufgearbeitet wird. Vieles von dem, was in dem Buch beschrieben wird, habe ich auch noch in den 60ern des vergangenen Jahrhunderts mitbekommen, aber eben erst später verstanden.

Kurz zum Inhalt: Ein schwarzer GI verliebt sich in Heidelberg in ein deutsches Mädchen. Es kommt ein Kind zur Welt und die Beiden wollen heiraten, was von den Eltern des Mädchens verhindert wird. Das deutsche Jugendamt entzieht der Mutter das Kind und das Kind kommt in diverse Heime. Die Mutter sucht das Kind, findet es aber nicht mehr, denn es wurde mittlerweile, mit der Begründung, da gehe es dem Kind besser, zur Adoption in die USA verbracht.

Obwohl das ein 544-Seiten-Buch ist, wird es zu keinem Zeitpunkt langweilig.

Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße

Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof FriedrichstraßeDas Buch reflektiert indirekt das Verhältnis von Ost- und West-sozialisierten Menschen, wie sie auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, über 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik unterschiedlich ticken.

Michael Hartung, der früher als Stellwerksmeister bei der Ostberliner S-Bahn gearbeitet hatte, soll eine Massenflucht von 127 Menschen vom Bahnhof Friedrichsstraße aus in den Westen ermöglicht haben. So steht es in seinen Stasi-Akten und er bekommt jetzt Besuch von einem Journalisten, der Genaueres wissen will. Es dauert nicht lange, da wird Hartung als Held vom Bahnhof Friedrichstraße gefeiert und er ist beliebter, gern gesehener und gefeierter Gast in allen möglichen Fernsehsendungen.

Dass Michael Hartung eine solche Flucht niemals geplant hatte und dass er zufällig, aufgrund eines Missverständnisses, die Weiche so gestellt hatte, das hat plötzlich keinen Platz mehr in der medialen Wirklichkeit. Hartung ist am Ende ein Held wider Willen.

Ich habe mich während des Lesens mehrmals gefragt, wie kann der Autor eine so fulminant erzählte Geschichte vernünftig zu Ende bringen? Er tut es auf die meines Erachtens einzig mögliche Weise. Mehr sei nicht verraten. Brilliant!

Richard David Precht: Freiheit für alle Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten

Richard David Precht: Freiheit für alle Das Ende der Arbeit wie wir sie kanntenUnser Klassenlehrer der 4.Klasse hat uns prophezeit, dass wir es gut hätten, denn ab dem Jahr 2000 müssten wir nicht mehr arbeiten, denn dann würden die Waren von Robotern hergestelt und wir müssten dann nur noch die hergestellten Waren konsumieren.

Einerseits spotte ich immer, dass ich noch darauf warte, dass die Prophezeiung meines Klassenlehrers endlich in Erfüllung geht und dass er sich zeitlich doch sehr verschätzt hat. Dabei gerät aber leider aus dem Blick, dass mein Lehrer sich hinsichtlich der Roboter und der Computer nicht so sehr geirrt hat, die jetzt die Arbeitswelt prägen und er sehr wohl damit Recht hatte, dass es bei der Arbeit heutzutage immer weniger darum geht unsere Existenz zu sichern. Wir arbeiten um zur Erwerbsarbeitsgesellschaft dazuzugehören. Es kommt immer mehr auf die Qualität und die genauen Umstände des Arbeitens an und inwiefern die Arbeit der »Selbstverwirklichung« dient.

John Strelecky: Das Cafe am Rande der Welt Eine Erzählung über den Sinn des Lebens

John Strelecky: Das Cafe am Rande der Welt Eine Erzählung über den Sinn des LebensEin viel beschäftigter Werbemanager macht in einem Café halt. Auf der Speisekarte stehen neben dem Menü des Tages drei Fragen: »Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben?« Der Manager wird neugierig. Anstatt weiterzufahren bleibt er und beginnt mit Hilfe der Anwesenden über diese Fragen nachzudenken. Er schaut mit einem Mal ganz anders auf die Welt auf seine Beziehungen und auf seine Mitmenschen.

Alina Bronsky: Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche

Alina Bronsky: Die schärfsten Gerichte der tatarischen KücheIch habe das Buch vor Jahren gelesen und jetzt wiederentdeckt.

"Als meine Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht, von wem", mit dem Satz beginnt der Roman. Die Tatarin Rosalinda ist die Ich-Erzählerin. Es fehlt Rosalia nicht an Selbstbewusstsein. Sie ist die Matriarchin, die versucht alles zu kontrollieren. Obwohl sie eine anstrengende, sehr herrische, ich-bezogene Person ist, hat ein Herz für ihre Enkelin und auch für ihre Tochter, auch wenn sie dies nicht direkt zeigen kann. Ganz nebenbei erfährt man viel über die russische Gesellschaft, gerade auch dadurch, dass dargestellt wird, was mit der Familie passiert, als sie in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ins Exil nach Deutschland zieht.

Mark Aldanow: Der Anfang vom Ende

Mark Aldanow: Der Anfang vom Ende1919 floh der damals 33-jährige Autor, wie so viele seiner Landsleute, aus Kiew vor den Bolschewiken ins Exil nach Paris. Mark Aldanow ist ein Synonym für Mordechai-Markus Israeliwitsch Landau. Er war Nachkomme einer österreich-jüdischen Industriellenfamilie, hatte angeblich Jura und Naturwissenschaften studiert und arbeitete als Chemiker. Vor seinem 30 Geburtstag hatte er neben seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch „nebenbei” noch literaturhistorische Aufsätze und Bücher verfasst. Sein Roman »Der Anfang vom Ende« erschien 1943 in englischer Übersetzung. Vor seinem Tod 1957 äußerte Aldanow die Befürchtung, dass dieses Buch niemals in der Originalsprache auf Russisch erscheinen werde. Beinahe hätte er Recht gehabt. Es dauerte bis in die 1990er-Jahre, bis während dem Zerfall der Sowjet-Union das Buch auch auf Russisch erscheinen konnte.

Die meines Erachtens beste Zusammenfassung des Inhalts lieferte der 1981 geborene russische Journalist Sergei Lebedew: „Was Aldanows Buch heute so aktuell macht, ist dieses Gefühl der absoluten moralischen Katastrophe, die über Russland hereingebrochen ist, das Gefühl des 'Anfangs vom Ende'.”

Catherine Liu: Die Tugendpächter

Wie sich eine neue Klasse mit Moral tarnt und Solidarität verrät

Catherine Liu: Die Tugendpächter

Wie sich eine neue Klasse mit Moral tarnt und Solidarität verrätTugendpächter, das sind wir. Wir haben die Tugend gepachtet.

Auch wenn das Buch ursprüngich die Entwicklung der gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Klassen und Rassen in den USA beschreibt — Es gibt es doch hinsichtlich des in dem Buch beschriebenen Pänomens, einer Professional Managerial Class (PMC), mehr Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und den USA, als ich auf den ersten Blick erwartet habe.

Wir, die wir Akademiker in gut bezahlter Stellung sind, dort Verantwortung tragen und uns engagieren. Wir wollen und können uns in unserer Position für moralisch möglichst adäquates, menschliches Vorgehen einsetzen. Und oft gelingt uns das auch. Wir äußern uns auch den Anderen gegenüber entsprechend.

Aber wir sind nicht konsequent. Ein Beispiel: Wir Ärzte sind der Meinung, dass die in der Pflege Arbeitenden viel besser bezahlt werden müssten. Man fragt sich nur — Was tun wir dafür? Letztlich tragen wir mit unserer Haltung weit mehr zu der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich bei, als wir das wahrhaben wollen.

Otfried Höffe: Die hohe Kunst des Alterns

Kleine Philosophie des guten Lebens

Otfried Höffe: Die hohe Kunst des Alterns

Kleine Philosophie des guten LebensOtfried Höffe: Sittlich-politische Diskurse Philosophische Grundlagen, politische Ethik, biomedizinische Ethik

Ich weiß nicht mehr, wo ich auf Otfried Höffe gestoßen bin. Er wurde Professor in Tübingen, zwei Jahre nachdem ich von dort weg bin. Ich weiß nur, dass ich früh in meinem Medizinstudium die 1981 erschienenen »Sittlich-politischen Diskurse« in die Hände bekam. Ich war fasziniert von ihm, weil er zu der Zeit als wir im Medizinstudium zum Beispiel uns damit beschäftigt haben, welche neuen Möglichkeiten die Genetik bot. Als einer der Ersten hat er die daraus resultierenden ethischen Dimensionen diskutiert: Welche Eingriffe ins menschliche Genom sind erlaubt? Welche sind wann, unter welchen Umständen, sittlich geboten? Welche Eingriffe sind unethisch? Haben genetisch geschädigte Kinder ein Klagerecht gegenüber den Eltern oder dem behandelnden Arzt?

Jetzt im näherrückenden Alt-Sein konnte ich sein Buch über's Altern nicht links liegen lassen. Sobald ich's fertiggelesen habe, geht's hier im Text weiter...

Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther

Katja Petrowskaja: Vielleicht EstherDas Buch ist mir beim Ausräumen unserer Wohnung in die Hände gefallen. Ich muss es vor 6-7 Jahren gelesen haben. Die Autorin erhielt für dieses Buch 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Jetzt ist es leider nur noch antiquarisch oder als ebook erhältlich.

Seit 1999 lebt die 1970 in Kiew geborene Autorin in Berlin. In dem Buch beschreibt sie eine Reise zurück in den Osten um Spuren ihrer jüdischen Großmutter zu finden. — In Kiew, Mauthausen, Warschau und Wien kann die Autorin jeweils Fragmente ihrer Familiengeschichte dem Vergessen entreisen.

Eine Schwierigkeit habe ich mit dem Buch: Das ist der inhalts-assoziative Stil. Je nach Thema

springt die Autorin durch die Jahrzehnte und von Generation zu Generation. Ich muss mir dann immer wieder die

generationellen Zusammenhänge klarmachen, die die Autorin natürlich viel klarer vor Augen

hat. Da bin ich froh, wenn ich in meiner eigenen Familie den Überblick behalte. Das ist aber eine der Macken meines

Gehirns. Das spricht in keiner Weise gegen das Buch.

Horst Teltschik: Russisches Roulette

Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden

Horst Teltschik: Russisches Roulette

Vom Kalten Krieg zum Kalten FriedenHorst Teltschik, der ehemalige außenpolitische Berater Helmut Kohls und langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz hat dieses Buch im Jahre 2019 herausgebracht. In aus heutiger Sicht geradezu hellseherischer Art und Weise zeigt er in dem Buch die seiner Meinung nach von der NATO und deren Staaten im Umgang mit Russland gemachten Fehler auf:

Er moniert, dass im Jahre 2000 Putins Russland noch als befreundetes Land gelten konnte, trotz der bereits 1999 erfolgten Aufnahme von Polen, Tschechien und Ungarn in die NATO. Als 2004 neben der Slowakei und Slowenien auch Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland und Litauen der NATO beitraten, war das russische (Rest-)Einflussgebiet, bestehend aus Weißrussland und der Ukraine fast vollständig von NATO-Staaten eingekreist. Was das in Russland auslösen könnte, wurde im Westen nur am Rande wahrgenommen und bedacht. Immerhin hatte die deutsche Regierung 2008 einen NATO-Beitritt der Ukraine noch aktiv verhindert.

Wenn man bedenkt, dass im Jahre 1991 noch ein NATO-Beitritt Russlands erwogen worden war und dass Russland bis 1997 einen Sitz im NATO-Rat innehatte, dann wird deutlich, wie wenig in der Folge auf die Befürchtungen Russlands geachtet wurde und wie wenig Wert auf eine vertrauensbildende Politik gegenüber Russland Wert gelegt wurde.

Am Anfang der russischen Klage über die NATO steht immer noch James Bakers berühmte Formulierung „Not one inch eastward“, die am 9. Februar 1990 in einem Treffen mit Gorbatschow fiel. Damals verzichtete Gorbatschow allerdings auf eine schriftliche Fixierung dieser Aussage, die von amerikanischer Seite als Verhandlungsposition und von russischer Seite als Zusicherung aufgefasst wurde.

All das rechtfertigt natürlich nicht den Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine, aber es lohnt sich, das Buch zu lesen und zu überlegen, was wir in Zukunft besser machen können.

Hans Herbert Grimm: Schlump

Hans Herbert Grimm: SchlumpDieses Buch fiel mir kürzlich beim Räumen in die Hände. Meine Tochter hatte dieses Buch gelesen. Es ist gewissermaßen die unbekanntere Variante zu Erich Maria Remarques Antikriegsbuch »Im Westen nichts Neues«. Der Autor hat an beiden Weltkriegen als Soldat teilgenommen. Während des zweiten Weltkriegs hatte er das Buch angeblich vorsichtshalber in der Wand eingemauert, weil er Razzien der Nazis befürchtete. Schließlich gehört dieses Buch auch zu den Büchern, die die Nazis verbrannt haben.

Das Buch war initial unter einem Pseudonym erschienen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg im Rahmen des Gedenkens an die Autorinnen und Autoren der in der Nazizeit verbrannten Bücher lüftete die Schwiegertochter des Autors das Geheimnis der Autorenschaft und stellte klar: Hans Herbert Grimm, ihr Schwiegervater, hatte diesen Roman über den 1. Weltkrieg geschrieben.

Gerhard Polt: Hundskrüppel Lehrjahre eines Übeltäters

Gerhard Polt: Hundskrüppel Lehrjahre eines ÜbeltätersSelten habe ich beim Lesen eines Büchleins so oft gelacht, wie bei diesen Kindheitserinnerungen von Gerhard Polt. Ein Beispiel:

»In einer Metzgerei aufzuwachsen ist ein Privileg, welches von anderen Kindkollegen nicht genug beneidet werden kann. Wenn man im Besitz von echten Kuhaugen, Schweinsbladern, Ochsenfieseln oder gar Stierhörndln ist, dann hat es der liebe Gott besonders gut mit einem gemeint. Im Gegensatz zu Brutstätten trostloser Fadheit, wie Kindergärten etwa, ist eine Metzgerei ein Event-Paradies, und selbst die Horrorfilme für die Kleinsten sind eine matte Sache verglichen mit einer Hinrichtung – der Enthauptung eines Gockels zum Beispiel –, wo man in der ersten Reihe sitzt, wo das echte Blut spritzt und man mit ansehen darf, wie der Kopf abfällt, während der Rest des Gockels noch über den Schuppen fliegt. ... «

Ausgesprochen langweilig war es in Gerhard Polts Kindheit anscheinend nicht. In dem Stile geht es weiter ... und wenn Vieles bei ihm ganz anders war als in meiner Kindheit, er ist ja auch 20 Jahre älter als ich, so erkannte ich doch manches von dem wieder, was da in seiner Zeit los war.

Burkhard Wehner: Jahrtausendwende

Roman über die Demokratie

Burkhard Wehner: Jahrtausendwende

Roman über die DemokratieDieses Buch ist mir beim Räumen in unserer Wohnung in die Hände gefallen. Wie bei so manchen Schätzen dort, kann ich mich gar nicht mehr erinnern wann und unter welchen Umständen ich zu diesem Buch gekommen bin. Es ist aktuell auch nur noch antiquarisch erhältlich

Der Roman wirkt im Jahre 2023 ziemlich aus der Zeit gefallen: Er spielt in der schon-PC- aber noch nicht Handy-Zeit. Die Protagonistinnen des Romans schreiben ihre Gedanken selbst auf und benutzen dafür Stift und Papier. Diese beschriebenen oder bedruckten Papiere schicken sie dann, mit Hilfe einer heute kaum mehr bekannten Institution, der »Deutschen Post« (schon seit 1995 nicht mehr »Bundespost« !), den Anderen zu. Diese Leute wissen also noch, was »ein Briefkasten« ist und wo sich ein solcher befindet. Dank dieser Beförderungsart sind diese Papiere auch nicht sofort bei der Adressatin, dem Adressaten verfügbar.

Aber nun zum Eigentlichen: Für mich liegt die Stärke des Buchs nicht in der Handlung. Einzig die darin enthaltenen und diskutierten Ideen über die Demokratie sind interessant. Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sehe ich gerade hier im Osten bei vielen hier lebenden Mitmenschen immer noch massive Mängel im Demokratieverständnis. Der Staat, das sind in der Regel immer noch »die da oben«, die machen was sie wollen, wo wir keinen Einfluss haben. Allerdings gebe ich mich keinen Illusionen hin: Auch im Westen Deutschlands ist es leider nur eine kleine Minderheit, die sich politisch engagiert.

Nochmal: Der Wert des Buches liegt nicht in seinem Unterhaltungswert, sondern darin, dass es anregt sich über unser demokratisches Gemeinwesen wieder Gedanken zu machen.

Klaus Kordon: Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich Kästner

Klaus Kordon: Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich KästnerNeben vielen historischen Büchern hat Klaus Kordon auch eine Art Biographie über Erich Kästner geschrieben. Während andere Werke eher Kästner als Kinderbuchautor würdigen, zeigt Klaus Kordon auch die anderen Seiten Erich Kästners: Er war ja auch „Satiriker, Journalist, Lyriker und Moralist - ein hellwacher Beobachter seiner Zeit” steht korrekterweise in der Besprechung zum Buch auf buecher.de.

Erich Kästner war sogar dabei als die SA-Leute seine Bücher ins Feuer warfen. Zum Glück wurde er von denen damals nicht erkannt. Obwohl er ein klarer Gegner der Nazis war, ist er nicht emigriert. Er hätte mehrmals Gelegenheit dazu gehabt. Dass er nicht emigrierte, wurde ihm nach dem Krieg auch zum Vorwurf gemacht. Seine Kinderbücher waren in der deutschen Bevölkerung sehr beliebt und waren Bestseller. Das mag einer der Gründe gewesen sein, warum die Nazis ihn nicht einfach einsperrten und umbrachten. Gerettet hat ihn ferner, dass er seit dem 1. Weltkrieg ein Herzleiden hatte und damit für den Dienst als Soldat untauglich war. Er war außerdem ein gefragter Drehbuchautor und Filme wurden noch bis zum Ende des Krieges gedreht. Der Bevölkerung sollte damit suggeriert werden: Trotz des Krieges läuft in Deutschland alles nach Plan und wir können so weitermachen bis zum Endsieg.

Das Kriegsende erlebte Kästner in Österreich als Mitglied eines Teams, welches den Dreh eines Durchhalteparolenfilms simulierte. Damit wurde effektiv verhindert, dass die Crew-Mitglieder zur Wehrmacht eingezogen wurden. Wenn das aufgedeckt worden wäre, wären sicher alle hingerichtet worden.

Arthur Koestler: Gladiatoren Leider gibt's das Buch aktuell nur antiquarisch.

Arthur Koestler: Gladiatoren Leider gibt's das Buch aktuell nur antiquarisch.1939 erschien Arthur Koestlers Debüt-Roman „Gladiatoren”, in dem er die Geschichte vom Aufstand des Sklaven Spartakus gegen die römische Sklaverei beschreibt. Koestler erzählt die Geschichte als eine aus Gewalt geborene Rebellion. Es ist die Abrechnung mit gewalttätigen Regimen, wie dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus.

Was viele nicht wissen: Bei der heute vorliegenden Ausgabe handelt es sich um eine Rückübersetzung aus dem Englischen. Die deutschen Originalmanuskripte sind Arthur Koestler auf der Flucht vor den Nazis nach England verloren gegangen. Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, was diese Leute durchmachen mussten!

Isabel Allende: Das Geisterhaus

Isabel Allende: Das GeisterhausIsabell Allendes Großonkel, Salvador Allende, war von 1970 is 1973 Präsident von Chile. Er wollte eine demokratisches an sozialistischen Idealen orientiertes Staatswesen errichten. 1973 putschten die Militärs um Augusto Pinochet und errichteten eine lange Jahre andauernde Militärdiktatur.

Isabel Allendes Erstlingswerk (bei Suhrkamp 1984 erstmals auf deutsch erschienen) wurde gleich ein Bestseller. Das Buch erzählt die Geschichte einer großbürgerlichen Familie in Chile. Esteban Trueba der Familienvater ist ein gewalttätiger Patriarch. Seine ganze Umgebung hat unter ihm zu leiden: Seine Bauern behandelt er wie Leibeigene. Er unterdrückt auch seine eigene Familie. Es kommt zum Putsch gegen den sozialistischen Staatspräsidenten, Isabells Großonkel. Unter der nachfolgenden Militärdiktatur herrschen Terror und Verfolgung. Auch die Familie Trueba ist betroffen. Isabel Allende beschreibt das alles. Die Autorin stellt aber der grausamen Wirklichkeit eine magisch anmutende Fantasiewelt gegenüber, die die Düsternis immer wieder mit Hoffnungsschimmern aufhellt. Das macht die Lektüre all dieser Gräuel erträglich, ja sogar schön.

Klaus Kordon: 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder

Klaus Kordon: 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder1848 ist der erste Teil einer Trilogie von Klaus Kordon über die Welt des 19.Jahrhunderts in Deutschland. Die anderen beiden Bände Fünf Finger hat die Hand und Im Spinnennetz sind Teil 2 und 3 der Trilogie.

Anhand der Liebesgeschichte zwischen dem 15-jährigen Waisenmädchen Jette und dem 17-jährigen Zimmermann Frieder gelingt es Klaus Kordon aufzuzeigen, unter welchen Verhältnissen die Menschen im vorrevolutionärem Berlin damals ihr Leben fristen mussten. Möglicherweise hätte es eines solchen Buches bedurft, dass ich mich damals im Gymnasium mehr für das Fach Geschichte interessiert hätte. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen pflegen die Ansicht, dass „die da oben” sowieso machen, was sie wollen und dass das aktuelle politische System doch „völlig korrupt” sei. Sie sollten dieses Buch lesen, um zu begreifen, was es wirklich bedeutet in einer Gesellschaft ohne Freiheit der Presse, ohne unabhängige Berichterstattung, ohne unabhängige Richter, ohne am Gesetz orientierter Rechtssprechung und ohne gleiches Recht für Alle zu leben.

Dabei bin ich weit davon entfernt zu behaupten, bei uns wäre alles in Ordnung, der Ausgleich zwischen Oben und Unten, zwischen Arm und Reich, zwischen Alt und Jung wäre schon gelungen. Es gibt noch viel zu tun .... Aber es ist wichtig, dass wir auch dankbar sehen, wie gut es uns doch im Vergleich zu den Menschen in Deutschland im Jahr 1848 geht und was für eine Wert es ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo man sich für seine Meinung engagieren kann, darf und soll und wo man sich gegen Ungerechtigkeiten häufig mit Erfolg zur Wehr setzen kann. → Pflichtlektüre!

Jasmin Schreiber: Marianengraben

Jasmin Schreiber: MarianengrabenAuf dem Friedhof treffen sich zufällig nachts die junge Paula, deren geliebter jüngerer Bruder im Alter von 10 Jahren verstorben ist, und der alte Mann, Helmut, dessen Ex-Ehefrau dort ebenfalls beigesetzt ist. Die Notwendigkeit einen Weg zu finden mit der Trauer adäquat umzugehen um weiterleben zu können, schweißt die beiden ungleichen Protagonisten auf ihrer Reise durch fast ganz Deutschland zusammen.

Die Rückseite des Buches ziert ein Satz von Sascha Lobo: »Eigentlich kann man gar kein Buch schreiben, das vom Sterben handelt, gleichzeitig sehr lustig und tieftraurig ist, sich aber anfühlt wie ein Roadmovie.«

Das trifft die Sache genau. Man muss oft lachen, aber es ist kein albernes Gewitzel. Ein Meisterstück!

Hans-Dieter Schütt: Regine Hildebrandt Ich seh doch, was hier los ist

Hans-Dieter Schütt: Regine Hildebrandt Ich seh doch, was hier los istEs gibt in dem Buch eine Passage, in der aus einer Rede von Günter Grass zitiert wird, die er 1992 in den Münchner Kammerspielen gehalten hat. Er beschreibt darin eine »verhärtete Fremdheit« zwischen Ost- und Westdeutschen. Östlich der Elbe, sagte er, »liegt das Kind im Brunnen und schreit. Selber reingefallen und schreit. Was soll dieses Plärren? Da hört man schon nicht mehr hin! — Einzig die brandenburgische Sozialministerin Regine Hildebrandt hat Stimme genug, dem schreienden Kind zumindest zeitweilig Gehör zu verschaffen. Sie nennt das anhaltende Unrecht beim Namen. Diese Frau sprengt, sobald sie auftritt, die Mattscheibe. Sie straft die landesübliche Ausgewogenheit Lügen. Ihre Penetranz ist erfrischend, ihre Rede leidet nicht unter Glätte.«

Das mit dem »schreienden Kind«, trifft unser Verständnis der damaligen Situation, das wir im Westen hatten: Die Ossis sind bereitwilligst der Lüge Helmut Kohls von den „blühenden Landschaften” gefolgt. Das haben sie jetzt davon! Was soll das Herumgeheule, die haben es sich so ausgesucht — auch wenn sie letztlich nicht alle verstanden hatten, wofür sie sich da entschieden hatten! Unkenntnis schützt in einer Demokratie nicht vor der Verantwortung für eigene (Fehl-)Entscheidungen!

Ich habe das Buch vor Allem deshalb gerne gelesen, weil es mir noch einmal aus der Perspektive einer Frau aus dem Osten, die dem Regime kritisch gegenüber stand, die Ereignisse der Wendezeit vor Augen geführt hat, von denen wir viele schon wieder vergessen haben oder einige gar nicht mitbekommen haben.

Es sei mir erlaubt, noch zwei Sätze aus dem Buch zu zitieren: »Ich will dafür sorgen, daß uns morgen in Brandenburg nicht nur Golfbälle um die Ohren fliegen.« – »Ich will mich nicht an eine Realität gewöhnen, bei der Menschen in Pappkartons auf der Straße liegen.« ← Sätze, die sich im heutigen Politikbetrieb niemand mehr zu sagen traut, obwohl sie heute nicht viel weniger Aktualität haben als damals.

Wilhelm Genazino: Tarzan am Main Spaziergänge in der Mitte Deutschlands

Wilhelm Genazino: Tarzan am Main Spaziergänge in der Mitte DeutschlandsBerufliche „Zufälle” ... und plötzlich hatte ich Ende des Jahrtausends eine Stelle als IT-Controller in Frankfurt am Main. Das hieß arbeiten in der Metropole und wohnen im Frankfurter Umland, in der Provinz.

Das Büchlein habe ich nach Jahren jetzt über Weihnachten wieder einmal aus dem Bücherschrank gezogen. Es ist eine literarische Betrachtung der Spannung zwischen Provinz und Metropole, zwischen vertrauter Umgebung und Weltoffenheit. Frankfurt steht für mich für Beides und schöner als in diesem Büchlein fand ich's nirgends beschrieben.

Eduard von Keyserling: Wellen

Eduard von Keyserling: WellenAuf dem Exemplar, welches ich von der Stadtbücherei ausgeliehen habe, steht hinten ein Zitat von Jens Malte Fischer „Keyserling ist der wahrscheinlich unbekannteste große deutsche Erzähler des Jahrhunderts.” (← gemeint ist da das 20. Jahrhundert). In Anbetracht dessen, dass sein Autor kaum bekannt ist, scheint es auch das Romanwerk mit den unterschiedlichsten und verschiedenartigsten Ausgaben zu sein.

Wenn man sich in den 1911 erstmals erschienenen Roman vertieft, denkt man zuerst, „Was für ein oberflächliches adlig-bürgerliches Gequatsche!”. Liest man weiter, dann wird einerseits das ganze Elend einer Gesellschaft offenbar, in der die Heldin Doralice, aufgrund ihrer Trennung von ihrem Ehemann eigentlich als nicht mehr gesellschaftsfähig gilt. Andererseits gelingt es von Keyserling meisterhaft ganz unlangweilig, das resultierende Beziehungsgeflecht aufzuzeigen. Am Schluss fragt man sich sogar, ob die Personen des Romans trotz ihres "eingemauert Seins" in gesellschaftlichen Konventionen nicht doch freier sind, als wir, da für uns doch scheinbar keine gesellschaftlichen einengenden Konventionen unseren Alltag regeln ... . Dass diese Zweifel aufkommen, mag aufzeigen, wie meisterlich der Autor diese uns fremde Gesellschaft schildert. Ich zähle das Buch jedenfalls ab sofort zu den großen Werken, die man gelesen haben muss.

Paul Maar: Wie alles kam Roman meiner Kindheit

Paul Maar: Wie alles kam Roman meiner KindheitPaul Maar, der Sams-Erfinder, schildert in dem Buch seine Kindheit in einem Ort bei Schweinfurt. Es geht darum, wie er seine Mutter verlor, den aus dem Krieg heimkehrenden Vater nicht erkannt hat, was offenbar zu einer fortdauernd schwierigen Vater-Sohn-Beziehung beigetragen hat. Das Buch fasziniert wegen des geschilderten Muts und der Energie, mit der er dem Leben trotz widriger Umstände das Beste abgetrotzt hat.

Christiane Hoffmann: Alles, was wir nicht erinnern Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters

Christiane Hoffmann: Alles, was wir nicht erinnern Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines VatersChristiane Hoffmann schildert zu Beginn des Buches, wie in ihrer Kindheit die Erwachsenen über die verlorene Heimat, Rosenthal in Schlesien, geredet haben. Das erinnert mich an die Erzählungen meines Onkels Alfred, der aus Königsberg stammte. Zeit seines Lebens gab es praktisch keine Begegnung mit ihm, während der nicht der Verlust seiner Heimat zur Sprache kam und was „der Russe” alles verbrochen hatte.

Paradoxerweise helfen mir diese Kindheitserinnerungen im Umgang mit meinen Patienten, die in ihrer Kindheit ein ähnliches Fluchtschicksal erleiden mussten.

Der eigentliche Wert des Buches liegt aber nicht nur darin, dass Christiane Hoffmann ihren Weg beschreibt. Noch interessanter sind die Begegnungen mit den Menschen, die heute dort vor Ort wohnen. Zu Beginn des Weges sind das Polen, deren Vorfahren ihrerseits aus Galizien, aus der heutigen Ukraine vertrieben wurden. Es wird nirgends die Schuld der Deutschen am zweiten Weltkrieg in irgendeiner Weise beschönigt, aber man bekommt durch das Buch doch ein sehr differenziertes Bild über die Befindlichkeiten der dortigen Bevölkerung. Man muss sich schon wundern ... . Während im Südwesten Deutschlands viele Französisch gelernt haben und sich heute auf Französisch gut verständigen können, ist dergleichen in den östlichen Gebieten Deutschlands gar nicht der Fall ... Niemand lernt Polnisch. ... Na ja, in Bayern lernt auch niemand Tschechisch, eher Latein....

Bernd Stegemann: Die Öffentlichkeit und ihre Feinde

Bernd Stegemann: Die Öffentlichkeit und ihre FeindeDer politisch links stehende Bernd Stegemann hat einst Philosophie, Germanistik und Erziehungswissenschaften an der FU Berlin und an der Universität Hamburg studiert. Er ist heute tätig als Dramaturg und ist auch Professor an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Er ist für dieses Buch von allen Seiten massiv angegriffen worden. Von den Linken, weil er deren Diskursverhalten kritisiert hat, ... von den wirtschaftsfreundlichen Kreisen, weil er die These vertritt (die ich übrigens nicht teile), dass die aktuelle Diskurssituation eine mit Absicht herbeigeführte oder begünstigte Folge unseres neoliberalen Wirtschaftens sei, ... von den Konservativen und zugleich von den Sozialwissenschaftlern, weil er sich gewissermaßen als „Fachfremder” anmaßt eine soziologische Analyse unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation zu veröffentlichen.

Um diesen Shit-Storm beneide ich ihn nicht, aber ...

So richtig konnte ich bisher nicht verorten, woran es liegt, dass ich unsere bundesrepublikanische Gesellschaft immer debattierunfähiger erlebe. Da hat mir dieses Buch die Augen geöffnet. Selbst auf die Gefahr hin, dass das die Sache jetzt sehr verkürzt erscheinen lässt, möchte ich aus dem Buch zitieren:

»Grenzenlosigkeit, Diversität und Globalisierung werden nicht mehr als konkrete Machtverhältnisse beschrieben, sondern als allgemeine Werte für gut erklärt. So ist jede Kritik daran unmöglich, da der Kritisierende sich auf die moralisch böse Seite stellt. Und schließlich führt der neoliberale Umbau dazu, dass in der Öffentlichkeit nicht mehr Widersprüche, die alle betreffen ausgetragen werden, sondern jeder als privates Individuum dort auftritt. ... Gereiztheit und Gekränktheit sind die beiden Grundemotionen spätmoderner Öffentlichkeit.«

Im Prinzip behauptet er (so wie im obigen Zitat zum Neoliberalismus aufgezeigt), dass kritische Stimmen, Meinungen und Handlungen in unserer aktuellen Diskurssituation eher erst einmal diffamiert und moralisch niedergemacht statt gehört und wahrgenommen werden.

Schönstes aktuelles Beispiel ist für mich der Versuch die Straßenkleber der Last-Generation mit den Terroristen der RAF moralisch und rechtlich auf eine Stufe zu setzen. . „Was ist da gerechtfertigt?” „Wenn die Schweinebauern die Straße blockieren, dann gibt es Politiker, die da noch hinfahren und ihre Solidarität mit den Schweinebauern bekunden!” „Nötigung bleibt Nötigung!” „Die Wochenzeitung die Zeit hat extra einen ganzen Abschnitt mit der Diskussion gefüllt, inwiefern blockierte Autofahrer berechtigt sind die Blockierer von der Straße zu entfernen!” Was war gerade das Thema? Straßenblockade, RAF, Notwehr, Klima, Krise. Wer jetzt noch nicht die Schnaue voll hat von der „Diskussions . . . ” .

Diese Mechanismen beschreibt Bernd Stegemann als öffentlichkeitsfeindlich und er macht sich die Mühe, auch Diejenigen zu benennen, die jeweils ihren Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt. Nicht ganz einfach zu lesen, aber aufschlussreich und wert zu diskutieren!

Jan Guillou: Die Brückenbauer / Brückenbauer Bd.1

Jan Guillou: Die Brückenbauer / Brückenbauer Bd.1Ein faszinierendes Buch über drei Fischerjungen aus Norwegen, die zu Halbwaisen werden. Dank eines Stipendiums können sie studieren und werden die besten Brückenbauer des Landes.

Lars Jaeger: Emmy Noether Ihr steiniger Weg an die Weltspitze der Mathematik

Lars Jaeger: Emmy Noether Ihr steiniger Weg an die Weltspitze der MathematikBiographien lese ich eigentlich kaum, das ist nicht so mein Ding. Diese Biographie über Emmy Noether habe ich aber fast in einem Rutsch durchgelesen. Es war nicht der unglaubliche Männerdünkel oder der konsequent diskriminierende Umgang, dem Emmy Noether zeitlebens ausgesetzt war, die mich faszinierten, nein. — Emmy Noether hat die abstraktesten, am wenigsten anschaulichen Themen der Mathematik bahnbrechend weiterentwickelt. So verhalf sie beispielsweise Albert Einstein dazu, das mathematische Grundgerüst zu seiner allgemeinen Relativitätstheorie widerspruchsfrei zu formulieren. Sie war in regem Austausch mit den führenden Mathematikern und Physikern ihrer Zeit und die schätzten ihre Arbeit.

Lars Jaeger ist es gelungen, diese Themen auch für Leute mit mathematischer Halbbildung, wie mich,

Christoph Peters: Dorfroman

Christoph Peters: DorfromanWir befinden uns in den 70er-Jahren in Hülkendonck, einem kleinen Dorf am Niederrhein, nahe Kalkar, wo der schnelle Brüter gebaut werden soll, wo für die katholisch geprägte Bevölkerung der sonntägliche Kirchgang Pflicht ist und wo nur der (Farb-)Fernseher die weite Welt ins Haus bringt. Das und, wie das Projekt „Schneller Brüter” die Gesellschaft spaltet, schildert der Dorfroman.

Wenn mich ich heute aufrege und es beängstigend finde, wie Zukunftsfragen zu Verwerfungen in unserer Gesellschaft führen, so führt mir dieses Buch vor Augen, dass es solche Verwerfungen schon früher gab. Offenbar habe ich sie damals nicht als so bedrohlich wahrgenommen.

Obwohl ich niemals ein 100-prozentiger Atomkraftgegner war, bin ich heute froh, dass wir in Deutschland den Ausstieg aus der Energieerzeugung mittels Atomkraft fast geschafft haben.

Tatsächlich macht mir das Buch indirekt, ohne dass das Absicht des Autors ist, Mut, dass wir es heute auch wieder schaffen uns den Zukunftsfragen, wie

- Klimawandel oder

- Verringern Spaltung zwischen Arm und Reich oder

- Pflege im Alter zu stellen

Marietta Slomka: Nachts im Kanzleramt Alles, was man schon immer über Politik wissen wollte

Marietta Slomka: Nachts im Kanzleramt Alles, was man schon immer über Politik wissen wollteIch bin erstaunt und neugierig wo sich Marietta Slomka nachts so rumtreibt . . .

Wo – erfahren Sie, wenn ich das Buch gelesen habe — Na ja, 'mal sehen!

Nachdem ich es gelesen hatte, musste ich leider feststellen: Für mich ist das Buch ein totaler Fehlkauf – nicht deshalb, weil ich immer noch nicht weiß, was nachts im Kanzleramt passiert oder wo sich Marietta Slomka nachts so rumtreibt . . . Das Buch ist, abgesehen vom Titel, das beste Lehrbuch über Politik und Demokratie, welches ich je in den Händen gehalten habe. Für einen politisch Interessierten, wie mich, bringt es aber leider nichts Neues. Aber ich werde es meiner Tochter geben. Ich bin neugierig, was die dazu sagt.

Katrin Eigendorf: Putins Krieg

Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen

Katrin Eigendorf: Putins Krieg

Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfenInitial fand ich den Untertitel nicht angebracht. Ich dachte, wie anmaßend das zu behaupten. Je länger man in dem Buch liest, desto klarer wird es...

... Wenn Putin gewinnen würde, wäre auch unsere Freiheit bedroht. Auch wenn darin furchtbare Sachen geschildert werden – Alle sollten's lesen.

Timothy Snyder: Bloodlands

Europa zwischen Hitler und Stalin 1933-1945

Timothy Snyder: Bloodlands

Europa zwischen Hitler und Stalin 1933-1945Dieses Buch hat mir ein guter Freund im Urlaub zum Lesen gegeben. Ich hab's erst einmal beiseite gelegt. Aber wenn man die heutige Situation, gerade auch die in der Ukraine, besser verstehen will, muss man's lesen. Leider keine schöne Lektüre!

Anne-Ev Ustorf: Wir Kinder der Kriegskinder

Anne-Ev Ustorf: Wir Kinder der KriegskinderDas Buch zeigt auf, wie auch unsere Generation in ihren Haltungen und Gewohnheiten noch vom zweiten Weltkrieg geprägt ist — und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Alle Baby-Boomer sollten's lesen.

Juli Zeh: Über Menschen

Juli Zeh: Über MenschenJuli Zeh: Unterleuten

In gewisser Weise ist der Roman „Über Menschen” die Fortsetzung von „Unterleuten”. Das Buch Über Menschen beschreibt, was passiert, als eine Berliner Großstädterin in Corona-Zeiten vor ihrem in Klimafragen sich immer ideologischer gebärdenden Partner in die Brandenburgische Provinz flieht. Da holen sie Fragen ein wie: Welche Leute sind für mich wichtig für den alltäglichen Umgang? Wie mit dem Nachbarn umgehen, der von sich selbst sagt, er sei der Dorf-Nazi?

Denis Scheck sagte dazu: »Ein Buch, das einem die Augen öffnet für unsere bundesrepublikanische Wirklichkeit.« Die eigentliche Frage ist aber, welche „Wirk”–lichkeit wir zulassen wollen bzw. zulassen können.

Zum Roman Unterleuten ist auf buecher.de zu lesen:

» Unterleuten ist ein Ort im Bundesland Brandenburg, an dem Juli Zeh in ihrer Phantasie rund zehn Jahre verbracht hat. Sie kennt diesen Ort wie kaum ein anderer. Sie kennt alle Einwohner, jede Hausecke, jeden Stein.

Der Gesellschaftsroman Unterleuten stellt sich dem „Kampf der Kulturen“. Große kulturelle Unterschiede gibt es bekanntermaßen zwischen Ost und West, zwischen Morgenland und Abendland, zwischen Islam und Christentum. Doch Juli Zeh stellt in ihrem Buch fest, die Unterschiede auf der ganzen Welt bestehen vor allem zwischen Stadt und Land. So zeigt sie die Differenzen zwischen einem Berliner und einem Einwohner des kleinen Örtchens Unterleuten auf. «

Matthias Kehle, Chris I. Soppa: Das gibt es nur am Bodensee

Matthias Kehle, Chris I. Soppa: Das gibt es nur am BodenseeDas Buch hatte ich meinem Vater geschenkt. Keine große Literatur, aber wenn man das Büchlein durch hat, dann weiß man über viele Schätze und Sehenswürdigkeiten am Bodensee Bescheid und hat zugleich noch etwas über die lokale Geschichte erfahren. Ich weiß nicht, warum das Buch gerade verramscht wird.

Maja Göpel: Wir können auch anders Aufbruch in die Welt von Morgen

Maja Göpel: Wir können auch anders Aufbruch in die Welt von MorgenInsgesamt 57 Cent Kosten erspare ich der Gesellschaft (nicht mir selbst) für jeden Kilometer, den ich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklege. So habe ich das noch nie gesehen.

In dem Buch geht es unter Anderem darum, dass wir bei den aktuellen Diskussionen nicht nur darauf achten dürfen, was uns das kostet, wenn wir „Das oder Das” verändern. Nur wenn wir auch darauf schauen, was es uns kostet, wenn wir „Das oder Das” nicht verändern, stimmt die Kalkulation.

Das Buch zeigt auf, wie uns das systemische Denken abgeht und wie uns das systemische Denken weiterbringen kann, wenn es um die aktuellen Bedrohungen, wie Erderwärmung oder soziale Ungerechtigkeit oder Wiedererkennen der (Selbst-)Wirksamkeit der gesellschaftlichen Gruppen geht.

Maja Göpel erklärt wunderbar, wie es passieren konnte, dass eine schwedische Schulschwänzerin die Ikone der neuen Klimabewegung wurde. Nach dem Lesen des Buches haben wir eigentlich keine Ausrede mehr und können nicht sagen, wir seien zu unbedeutend, zu unfähig oder zu unbekannt, um etwas verändern zu können. Das Buch raubt mir die Rechtfertigung, mich mit den Worten „das wird ja eh nicht klappen” zurücklehnen zu können, um mich „Not-gedrungen” der selbstgerechten Untätigkeit hinzugeben. Besser nicht lesen!

Sue Monk Kidd: Die Bienenhüterin

Sue Monk Kidd: Die BienenhüterinDieses Buch habe ich in der Ferienwohnung im Urlaub entdeckt. Ein sehr US-amerikanisches Buch. Es war in den USA über lange Zeit Nr 1.-Bestseller. Es geht um ein Schusswaffenunglück, um einen gewalttätigen Vater, um aus rassistischen Gründen misshandelnde Polizisten und um 3 schwarze Schwestern (Ohh Nein! Ich muss ja schreiben: „3 Schwestern, people of color”!), 3 Imkerinnen, welche dem Mädchen und seiner Freundin Liebe entgegenbringen und Geborgenheit verschaffen.

Es ist in zweiter Linie ein Roman über das Verhältnis von schwarzer und weißer Bevölkerung in den Südstaaten der USA und es sind hier die Schwarzen, die einem weißen pubertierenden Mädchen helfen erwachsen zu werden und ihre traumatische Familiengeschichte zu überwinden.

Sorry, wenn ich mich hier über Gender- und Minderheiten-gerechte Sprache

lustig zu machen scheine. Ich bin da etwas empfindlich, aus dem Wissen heraus,

dass die Verwendung „korrekter Sprache” noch lange

nicht bedeutet, dass die Autor(inn)en solcher Texte auch wirklich eine

adäquate innere Haltung haben. Besonders falsch finde ich,

wenn man alle Spuren einer aus heutiger Sicht „nicht korrekter

Sprache” zu tilgen versucht. Dadurch geht das Wissen verloren,

wie früher geredet wurde und der Fortschritt im Denken wird unsichtbarer.

Wenn also, wie ich im Urlaub in Konstanz

bemerkt habe, eine

Mohren-Apotheke nicht mehr Mohren-Apotheke heißen darf...

Für mich ist Mohr zunächst einmal eine historische Benennung

eines Menschen mit schwarzer Hautfarbe und keine Herabwürdigung.

Anders würde ich es sehen, wenn die Apotheke

„Neger-Apotheke” heißen würde.

Eva-Maria Hagen: Eva und der Wolf

Buchtitelbild © www.eva-maria-hagen.de

Eva-Maria Hagen: Eva und der Wolf

Buchtitelbild © www.eva-maria-hagen.de

Aus Anlass des Todes von Eva-Maria Hagen habe ich mir dieses Buch aus der Stadtbücherei geholt, welches ich nur empfehlen kann. Wenn man etwas über Wolf Biermann erfahren will, dann dort. Leider gibt's das Buch nur antiquarisch. Aber vielleicht wird es ja jetzt nochmal neu aufgelegt.

Susan Neiman: Warum erwachsen werden? Eine philosophische Ermutigung

Susan Neiman: Warum erwachsen werden? Eine philosophische ErmutigungIch erinnere mich noch, wie uns im Gymnasium die Philosophie Rousseaus „nahegebracht” wurde: Es wurde eher abfällig von der so genannten »Rousseau'schen Idylle« gesprochen und Rousseau unterstellt, er habe die Kinder ohne Erziehung und Kulturtechniken, »nur in der Natur« aufwachsen lassen wollen. Was dabei herauskomme, wurde uns vor Augen geführt, könne nur eine Kaspar Hauser-ähnliche Kreatur sein. Damit war für uns die Philosophie Rousseaus ein für alle Mal als »Quatsch« diskreditiert.

Erst beim Lesen dieses Buches von Susan Neimann habe ich verstanden, was für ein Unsinn uns da erzählt wurde: In seinem Roman Emile schildert Rousseau Methoden um Kinder an das Leben heranzuführen, die heute als modern gelten: Interesse wecken, erlebnisorientierte Pädagogik (Sternbeobachtung im Wald, Orientierung anhand der Sterne um den Nach-Hause-Weg zu finden).

Letztlich beschreibt Susan Neimann Erwachsen-Werden als Weg aus der Unmündigkeit - ganz im Kant'schen Sinne. — Macht Spaß zu lesen!

Sabine Ebert: Die zerbrochene Feder